O puro entretenimento do tiroteio que nos leva aos picos da diversão por meio de balas que, quando bem colocadas, produzem belos e bem definidos jatos de sangue de nazistas, russos e muçulmanos. Por que é que alistamos cada vez mais nossos joysticks nas forças norte-americanas?

“De qualquer modo, há pouquíssimos dias tive contato com um jogo que pertence à nova geração, simplesmente para saciar uma sede por entretenimento desmiolado. Era um jogo de guerra.”

“A História será gentil comigo, porque eu pretendo escrevê-la.”

— Winston Churchill

Desde pequeno eu tenho algum interesse por videogames. Aprendi com eles, muito antes do que com livros, a diferença entre o que era uma narrativa em primeira pessoa e uma em terceira pessoa. Joguei centenas de títulos durante anos, e, a despeito dos comentários dos mais intelectuais e/ou puristas, aprendi muito e ainda mantenho certo apreço por determinadas séries ou títulos. Hoje não acompanho com afinco as novidades – ou melhor, simplesmente não as acompanho –, e já há duas gerações de aparelhos eu não me atualizo com relação ao que há de novo e ‘quente’ nas prateleiras. Nunca botei as mãos num PS3 ou Xbox. As novas gerações não me dizem nada; parecem acompanhar o que acontece nos cinemas: a relação de qualidade visual soa inversamente proporcional à qualidade de conteúdo. De qualquer modo, há pouquíssimos dias tive contato com um jogo que pertence à nova geração, simplesmente para saciar uma sede por entretenimento desmiolado. Era um jogo de guerra. Me senti como que pisando em terreno novo, descobrindo áreas num oceano ainda não mapeado. Eu ainda não tinha visto jogos de guerra construídos nessa geração. Estava, com o perdão do trocadilho, pisando em um campo minado. O tal título faz parte da afamada série de jogos de tiro em primeira pessoa, surgida em 2003, que atraiu e segue atraindo uma legião de milhões de jogadores com novos títulos lançados a cada ano. Chama-se Call of Duty. Quando surgiu, Call of Duty, tal como a maioria das séries do mesmo estilo lançadas na época, estava ambientada na Segunda Guerra Mundial. Trazia a inovação das missões em equipe ao invés dos consagrados enredos-Rambo – um soldado solitário que enfrenta missões suicidas e salva o mundo. Call of Duty se pretendia uma experiência mais real e favorecia o modo multiplayer: vá à guerra com seus amigos =) – venderemos mais cópias, por sinal. Além disso, a Segunda Guerra sempre foi o ambiente ideal para a produção de jogos. Havia o lado bom e o lado mau, e nenhum jogador nunca sentiria o mínimo remorso em dar uma dúzia de tiros em alguns nazis. Como qualquer jogo de guerra ambientado nesse cenário, uma experiência divertida e passageira, com um roteiro que recria situações e missões reais. Mas nada disso importa muito, o que interessa ao jogador é fuzilar alguém. Por fim, o jogo ainda trazia por aí algumas citações. Pareciam engrandecer o tom da obra. Pareciam mensagens aos jogadores que estão pisando no terreno da guerra, mesmo que através de uma tela. De Platão a Churchill, passando por Ralph W. Emerson, Einstein e Hemingway, entre muitos outros, a cada morte sofrida – porque morre-se muito em jogos desse tipo, mas sempre podemos voltar à ativa com um botão – o jogo lança na nossa cara algo do tipo: “Apenas os mortos viram o fim da guerra”, Platão. Ou quem sabe essa de Erasmo de Rotterdam, que por aí também é atribuída ao lírico grego Píndaro: “A guerra é encantadora àqueles que ainda não a experimentaram”. Me senti como se o jogo dissesse “estamos conscientes dos horrores da guerra, mas não deixe de jogar a próxima missão”.

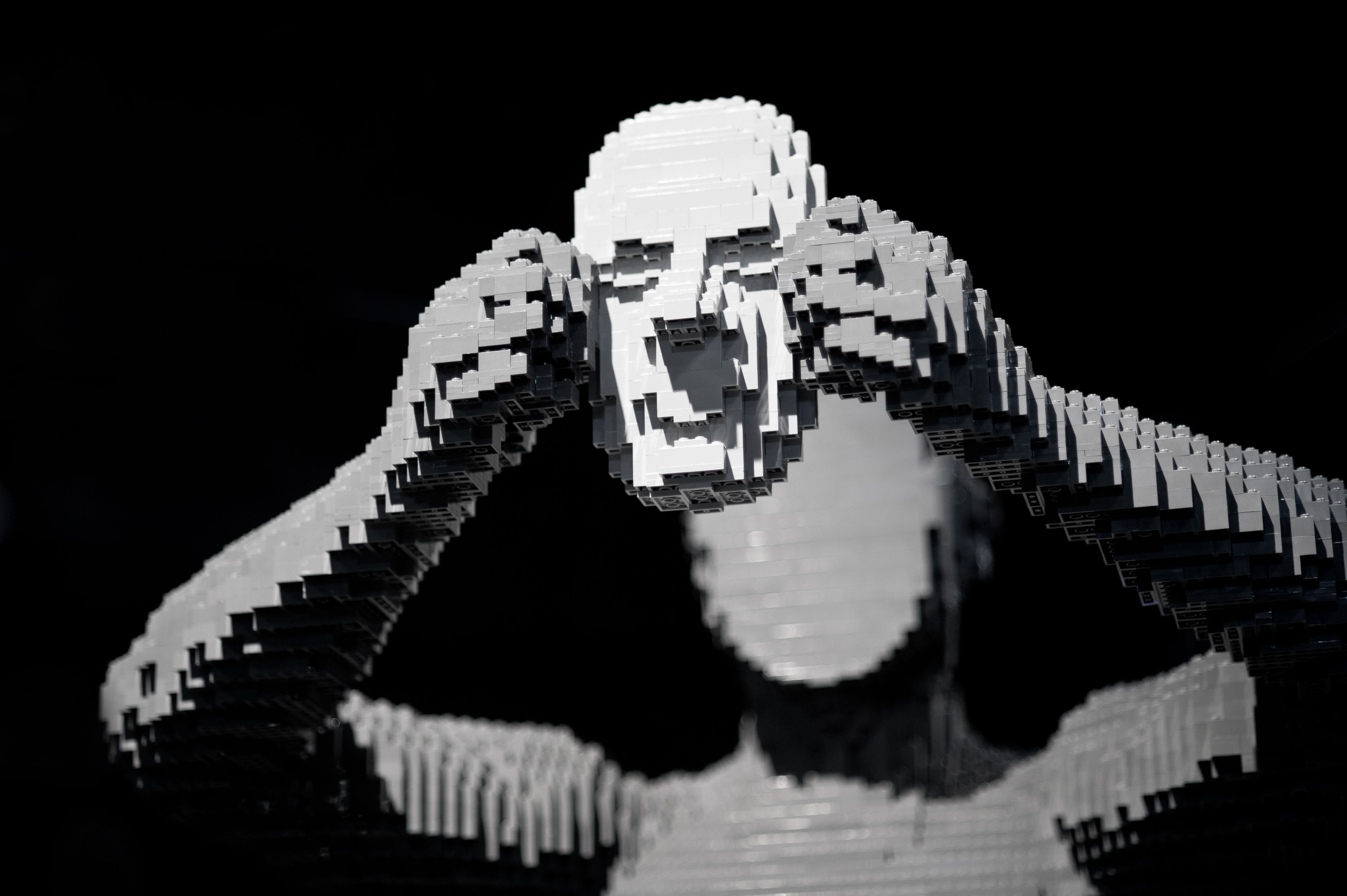

Em 2007 a franquia, já muito bem sucedida, lançava o seu quarto título, o primeiro de uma nova série que se chamou Call of Duty: Modern Warfare. Seguindo a filosofia dos jogos anteriores (com citações e tudo), o cenário da guerra foi trazido aos tempos atuais (na verdade a história é ambientada em 2013, alguns anos à frente do seu real lançamento). Poucos jogos do estilo fizeram isso[1], e passamos a caçar muçulmanos e russos, e nunca foi tão divertido e com gráficos tão bons. A série virou um sucesso, um mito, um sinal ao qual se curvam milhões de guris alucinados que demonstram pela internet o seu fanatismo – estou parecendo um velho exagerado? Percorra os comentários de vídeos relativos ao game. O jogo ainda pretende mostrar o lado terrível da guerra, com ótimos gráficos, inclusive. A foto de capa desta coluna, por exemplo, é uma imagem vista pelos olhos do nosso soldado, agonizando pela explosão de uma bomba atômica. Ele morre e controlamos outro soldado na missão seguinte. Passeamos pelo Oriente Médio, pela Rússia, e, em uma missão mais do que especial, por Pripyat, a cidade evacuada após o desastre de Chernobyl. A experiência é singular, dadas as magníficas capacidades visuais do meio, mas não devemos esquecer: videogame consiste em entretenimento. Modern Warfare 2, já vou adiantando, nos coloca fuzilando traficantes numa favela do Rio de Janeiro. Não é excitante ter a coisa assim tão pertinho de nós?

E por que catzo eu estou falando disso? Explico.

Atirar parece ser um dos grandes e mais rentáveis entretenimentos do ser humano contemporâneo. Não é muito moral atirar em pessoas normais (há séries em que se pode fazer isso, mas a polícia vem te pegar, não é legal…), mas funciona atirar em quem é mau. Pode ser terrorista muçulmano, soldado russo, maloqueiro de morro carioca, tudo vai. O que dá realmente certo, no entanto, é matar nazistas e zumbis, já que ninguém se importa muito com eles. Consistem no ser humano desumanizado. Não se pode ter simpatia por eles, e assim temos permissão meter fogo. A própria série Call of Duty já lançou títulos onde pregamos chumbo em mortos-vivos. Parece um sonho da humanidade poder sair às ruas estourando as pistoletas. Séries desmioladas de zumbis abundam na televisão e no cinema, com enredos resumidos apenas em matar o máximo de criaturas que aparecerem. Filmes como Bastardos Inglórios de Tarantino realiza o (pretenso) sonho da humanidade de incendiar Hitler e seus comparsas, com uma crueldade comparável à deles próprios. Queremos dar o troco. Voltei a parecer um velho rabugento e puritano? Bom, nunca fui contra a violência nos videogames e não acho que esses aparelhos de entretenimento corrompam a sociedade. Ou melhor, não corrompem sozinhos, sem uma máquina de empatia pela violência funcionando por trás. E esse é o meu ponto para falar disso tudo; ele está na criação da empatia com o armamento e com a atividade militar, paixões estadunidenses que se espalham pelo planeta.

Obviamente devo tocar também no assunto visual. O desenvolvimento monstruoso das capacidades gráficas tornou a coisa mais picante, atrativa, e muitíssimo mais próxima ao jogador. Selecionei rapidamente alguns títulos clássicos de guerra ambientados no século XX e XXI que me vieram à mente, produzidos em gerações mais antigas de aparelhos, para termos de comparação com jogos como o de acima. Olhando rapidamente essa galeria vê-se bastante claramente que tipo de voz um jogador pode assumir em uma atividade bélica virtual. Vivemos atualmente a era de ouro do tiro nos outros.

- 01 – Battlezone (1980)

- 02 – wolfenstein-3d (1992)

- 03 – choplifter 3 (1994)

- 04 – command & conquer (1995)

- 05 – medal of honor (1999)

O que se ganha (ou melhor, quem?) com tudo isso?

O negócio da guerra é e sempre será um negócio muito rentável. Todo mundo já sabe disso no mundo real. Mas no virtual também é assim, e sem ter que matar gente de verdade. A franquia de Call of Duty já rendeu mais de 10 BILHÕES de dólares em vendas[2], mais do que muitas franquias de sucesso do cinema, e seu título mais recente conta com a participação de Kevin Spacey no papel do grande vilão. A investida pela sedução cada vez maior de jogos de guerra em primeira pessoa está mais do que clara. Call of Duty te frita no meio de uma bomba atômica, te diz o quanto isso é triste, e fatura rios, mares, de dinheiro. E a gente gosta! Não se engane, para quem aprecia uma diversão eletrônica, os jogos são realmente bons!

Os norte-americanos sabem bem dos efeitos positivos causados por jogos de guerra (e paintballs). Seu exército (o U.S. Army!) produziu um jogo similar que persiste até hoje, numa série intitulada America’s Army, financiada pelo governo norte-americano e disponibilizada gratuitamente para download (!!!). Pois, obviamente, é fácil cativar novos soldados pelos meios que mais os atraem. Você está se perguntando se o jogo tem um caráter propagandístico ou se critica os valores negativos da guerra? Dê uma olhada no vídeo abaixo:

Grandiloquência, dever cívico, cordialismo, planejamento, amizade.

(cenários limpos, ausência de sangue).

America’s Army é apenas uma nova faceta do Tio Sam falando que te quer. É um Call of Duty engajado, oficial. Afinal, a série Call of Duty, embora não-governamental, está servindo ao mesmo propósito. Pessoas em todo o planeta estão lutando neste exato momento pelo exército norte-americano em alguma missão nalgum país exótico com gente que merece morrer. Assim se mantém o prazer da guerra.

Assim se mantém a chama acesa.

[1] Em se tratando de guerra moderna em primeira pessoa, ressalto apenas Counter-Strike.

[2] Fonte: http://g1.globo.com/tecnologia/games/noticia/2014/11/games-da-serie-call-duty-faturam-mais-de-us-10-bilhoes-em-vendas.html