[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Imagem: © Jacob Aue Sobol, da série America

[/vc_column_text][vc_column_text]Realidade e memória, liberdade e ruído. Estreando como colunista convidado, Renan Porto investiga o sentido da procura pela ‘realidade mais que real’ do sujeito contemporâneo, que vive afogado no mais incompreensível Ruído.[/vc_column_text][vc_column_text]

“Nossos atos não são menos voluntários que forçados. Para todo ódio de uma manhã de segunda-feira, um ínfimo gozo na noite de sexta.”

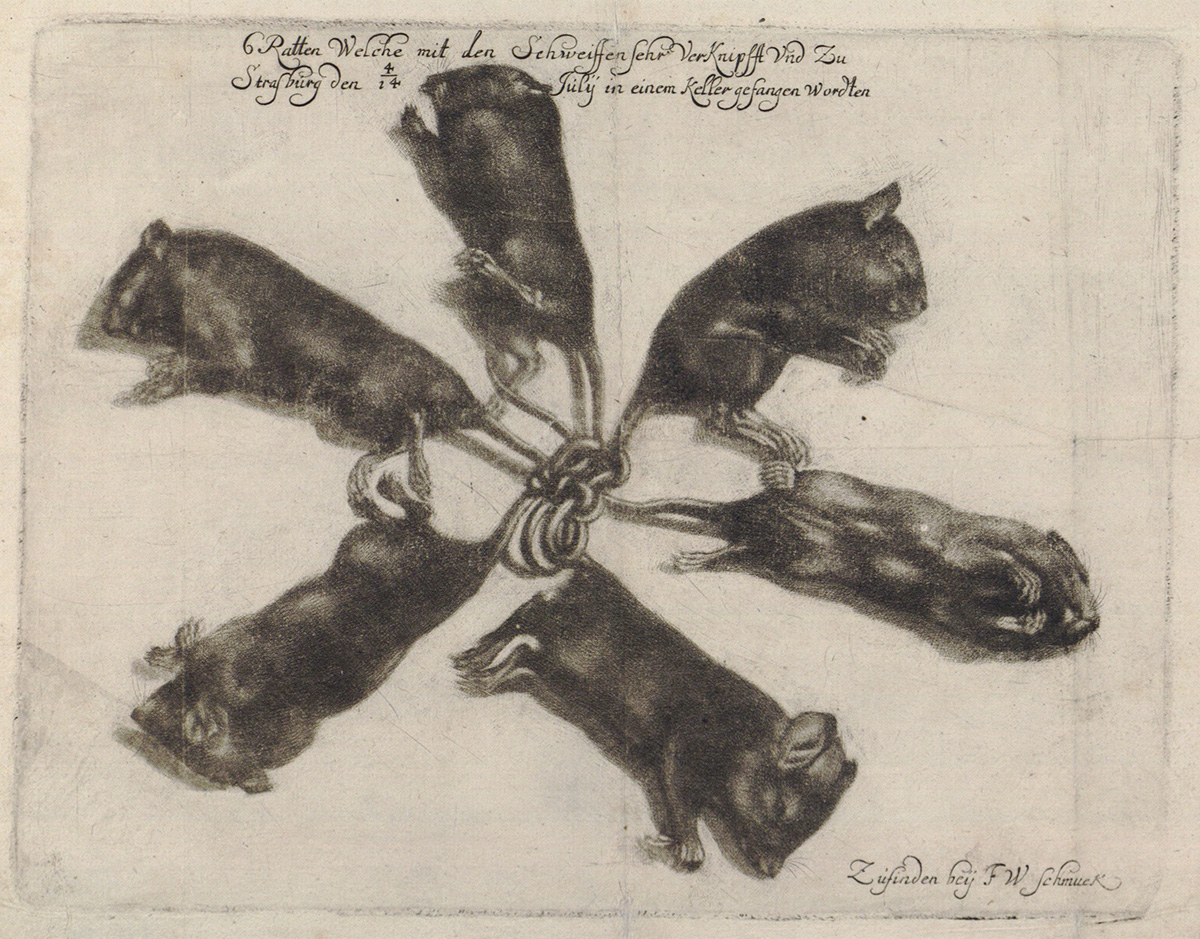

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”52px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]O que primeiro me queimou os olhos talvez tenha sido quão alto subiu a labareda de uma cesura. Um traço entre os que brincavam com fogo e os que desejavam água, mais água, as águas de um afogamento, que lavasse os mascarados de sua anormalidade. “A luta de verdade é aqui. Vocês tem que se juntar à nós”, ouvia-se do palco enquanto a praça ainda não se convertera totalmente num palco de guerra. Percebi então quão ilegíveis eram os signos da velocidade. Cada bomba que explodia era o grito de um passado que nos fazia fugir em direção a um futuro cada vez pior. Os olhos agora queimavam com o gás lacrimogênio. As explosões insistiam em lembrar minha incapacidade de alcançar o presente. Quiçá era possível enxergar uma saída além daquela a que nos empurravam. Logo, não havia possível. O possível não era mais que uma única realidade já dada que nos forçava a viver e correr para ela como ratos para a ratoeira. Mas as bombas, o passo lento do policial levantando a arma e apontando em nossa direção, três helicópteros[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]iluminando nossas cabeças e ofuscando ainda mais o brilho de qualquer estrela, que assim como o estrondo das bombas também era uma insistência do passado, tudo isso me fazia perceber que meu corpo era uma dobradiça entre a lentidão do meu pensamento e as velocidades intensas da realidade. O que eu conseguisse fazer ali não seria em termos de inteligência. O meu aparelho sensório-motor era lento e todo recorte que fazia para pensar uma ação já não me servia mais. Eu era forçado a pensar um pensamento que não era meu e que nenhuma voz sussurrou ao vento. Entre todos os estímulos a que era exposto meu corpo – não se tratando de teoremas com respostas dadas, mas de problemas a serem colocados e avaliados quanto a essa colocação – a escolha que fiz foi fugir para dar mais condições corporais, portanto, temporais de complexificar melhor o intervalo entre os estímulos e as possíveis respostas. Ou seja, pensar e pensar como um baterista de jazz tirado da plateia de forma inusitada para tocar com uma banda desconhecida uma música que nunca ouviu; pensar por tendências e se relacionar com outras frequências. Escapar aos clichês.

Os clichês são os círculos que fazem girar os autômatos entre percepção e memória, achatando o intervalo em que se dá a afecção, fazendo com que as respostas sejam mais imediatas em relação aos estímulos. Sem um mínimo de esforço de contração da memória para complexificar este intervalo e inserir aí algum nível de indeterminação, as possibilidades de respostas ficam reduzidas. Nenhuma nova subjetividade é produzida. É importante perceber aqui como a consciência funciona como aparelho sensório-motor, máquina que recorta, enquadra e delineia a realidade na percepção de acordo com os interesses de ação. Quando o próprio desejo já está codificado e programado por significantes para fluir em direção a um caminho determinado, o sujeito passa a funcionar como engrenagem agenciada na máquina que o captura. Logo, seus problemas não passam de teoremas com respostas prontas e dadas de antemão. A imaginação de seus possíveis são decalcados a partir da imagem de sua realidade e calculados numa lógica mecânica e matemática, técnica, a partir das relações de causa e efeito entre os componentes da máquina. Tudo é programado de modo a fazer repetir e reproduzir esta máquina.

Nas sociedades disciplinares cada instituição funciona como uma máquina destas. O corpo que já chega culpado por não estar de acordo os padrões estabelecidos, passa a ser exercitado, talhado, treinado por diferentes penalidades e castigos para responder bem e rápido a cada comando. Agir como um operário na fábrica, como um condenado na prisão, como filho obediente na família, como aluno na escola, como fiel dizimista na igreja. Para isso, também terá que aprender as verdades de cada instituição, seus códigos morais e o que pode ou não pode fazer. Esse pode ou não pode, essas possibilidades, se transformam no seu comportamento comum. Nas sociedades de controle, em que a fronteira entre as instituições são cada vez mais borradas, porosas e flexíveis, esse conjunto de disciplinas se espalha pelo corpo social transformando cada indivíduo num vigilante e fiscal de seus pares.

Com as tecnologias de comunicação, isso toma uma proporção ainda maior. E mais do que disseminar culpabilizações recíprocas, o excesso de informação a que somos expostos cotidianamente e que nos faz sentir sempre atrasados, culpados pela desinformação, nos paralisa por não conseguirmos dar conta de processar tudo, delinear seus contornos e ser capaz de alguma ação. Para isso, precisamos de mais tempo. Tempo livre é uma das novas bandeiras políticas da esquerda. E quando conseguimos este tempo, lemos, vemos, ouvimos tudo e preparamos as respostas… Tudo já mudou numa velocidade absurda. Sem falar da capacidade que as máquinas de controle têm de se atualizar, recolocar novos possíveis e modular as correntes de fluxos que lhe atravessam. “Tudo se passa como se o mundo não nos deixasse ocupar nenhuma outra posição nem qualquer outro ritmo de duração, exceto aqueles que seu presente nos impõe”, escreve David Lapoujade num livro sobre Bergson (LAPOUJADE, p. 45, 2013).

Paradoxalmente, nossos desejos são constantemente incitados com as imagens e histórias mais fantásticas. Inclusive imagens de toda essa maquinaria explodindo e voando pelos ares. No nosso ‘eu profundo’ cultivamos memórias que espreitam uma chance de impulsionar os motores do corpo numa nova expressão. Mas as exigências da vida social e suas demandas, que requerem de nós um outro corpo, aquele que foi talhado pelos pequenos ou grandes suplícios desta mesma vida, nos impelem a suprimir essas emoções profundas. Para dar conta da vida acelerada nas cidades, é necessário reproduzir a regularidade dos hábitos de forma mais rápida possível; nossas expressões ficam presas a uma cadeia de associações mecânicas. Se nos submetemos a tudo isso certamente não é meramente por uma coerção infligida sobre nós, mas porque desejamos realmente as possibilidades que nos são dadas pela sociedade. Nossos atos não são menos voluntários que forçados. Para todo ódio de uma manhã de segunda-feira, um ínfimo gozo na noite de sexta.

As formas de dominação nas sociedades de controle passam por essas múltiplas pressões cotidianas que vão formatando nossa memória, nossas capacidades de imaginação, sonho, associação e criação, encapsulando nossa expressão em modelos mecânicos e burocráticos. Colocar o problema da liberdade hoje deve passar pelo próprio modo como toda sociedade está agenciada, montada, como uma máquina; suas formas de repressão são as mais sutis, moldando as bases de nossa expressão e comportamento, que são os signos que compõem nossa memória, nossa linguagem, nosso modo de perceber e associar diferentes imagens e falar sobre elas. Quando não conseguimos perceber mais do que o visível, não conseguimos dizer mais do que nos permite um regime de dizível. A capacidade de criar e reinventar as formas de expressão está diretamente ligada ao problema da liberdade, como Lapoujade coloca nesse parágrafo:[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]“A vida social supõe, de fato, inúmeras e infinitesimais coerções, repressões, repúdios da sensibilidade, milhares de compressões e ocultações da sua potência de expressão (plano estético), mas também as ínfimas vergonhas, compromissos ou covardias que ofendem nossa ‘concepção particular da vida’ (plano ético). Não podemos compreender a concepção da liberdade em Bergson sem primeiro medir a que ponto o sistema da vida social em nós se opõe a toda forma de expressão (estética ou ética). Somos impedidos de agir livremente apenas na medida em que somos primeiramente impedidos de expressar totalmente. Por isso, a liberdade em Bergson não é tanto uma liberdade de ação, mas uma liberdade de expressão e de criação. É claro que Bergson fala sempre de ‘ato livre’. Mas agir não é cometer uma ação, é antes de tudo expressar ou criar. O homem que age livremente é, primeiramente, aquele que expressa aquilo que até então não tinha podido ser expresso, por conta de todos os tipos de exigências que pesavam sobre ele. A liberdade é uma criação de si através de si” […] (LAPOUJADE, p. 45, 2013).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Eis a questão: dinamitar os possíveis que nos são colocados e esgotá-los antecipando a percepção dos seus limites. Sacralizar as mesmas imagens que nos prendem em clichês e não nos permitem novas percepções é ficar preso à constante repetição. Precisamos ter liberdade na colocação dos problemas para criar novas possibilidades. Dar um giro fora do círculo e cair numa viagem cósmica em espiral. Contrair a memória de tudo que fomos impedidos de viver e produzir um remix monstruoso entre as imagens que a lembrança atualiza. Complexificar o intervalo entre estímulos e respostas inserindo cargas maiores de indeterminação. É neste intervalo que age a afecção, a memória liga os instantes intercalando o passado no presente e a subjetividade é produzida nessa experiência. Uma ação que produza diferença no real será aquela capaz de criar novos possíveis: chacoalhar o oceano da memória e seguir os espectros de um peixe virtual. Porém, devemos considerar o devir, pois enquanto o possível é uma imaginação decalcada a partir do real, o devir é uma diferenciação da perspectiva a cada experiência e acontecimento. A perspectiva devém perspectivismo.

Pensando junto com a concepção de tempo desenvolvida por Henri Bergson, a memória compõe um plano de virtualidade que coexiste com o plano atual que é o presente, que é o grau mais contraído do passado. Deste modo, o passado não é o que fica pra trás, mas coexiste com o presente e o pressiona fazendo jorrar em suas múltiplas linhas evolutivas a diferença. O processo de atualização do virtual se dá através da contração da memória que nos lança num nível do passado – o “salto ontológico” – em que as lembranças evocadas se atualizam em imagens. Essas imagens envolvem a matéria e são determinantes na percepção construída. Segue-se então o movimento dinâmico (atitude do corpo) e mecânico (esquema motor). Entender isso nos permite compreender como a memória e as imagens são importantes para a expressão e o ato de criação.

Aqui a literatura e o cinema ganham especial importância porque nos permitem ultrapassar o historicismo mecanicista, que decalca o possível a partir de cálculos de causa e efeito, como se tudo estivesse dado e não houvesse contingência, e nos revelam memórias de um real de direito, mas não de fato; um real em potência, um passado que só aconteceu de direito. É como no Grande Sertão Veredas quando Riobaldo diz buscar uma realidade no real. Contra as ficções mais absurdas que vêm justificar o real, a ficção cria um espaço em que podemos compor uma memória que independe da experiência vivida. E disto podemos criar outro corpo capaz de sonhar mais do que seus próprios sonhos, uma linguagem que leve a língua a dizer mais do que diz agora, os signos de um mundo por vir.

Para se relacionar com o ritmo e as frequências dessas outras ordens e pensá-las a partir de seus próprios termos ao invés de avaliá-las por categorias transcendentes a elas, Bergson nos propõe o método da intuição. Com a intuição podemos nos pôr em tensão com os círculos lógicos que nos envolvem, bloqueiam o momento de afeto e agenciam nosso esquema sensório-motor numa relação de causalidade com os objetos. Entrar nesta relação será, então, um ato intensivo, em tensão. A intuição será o esforço de perceber a lógica ali onde denominaram território da loucura, sentir vibrar o ritmo de uma outra harmonia. É como o incômodo ao ouvir um estilo musical que nos parece totalmente irracional. Mas, assim como levamos um tempo para curtir as levadas do jazz, leva tempo se relacionar com as outras formas de linguagem da literatura, outros regimes de imagem no cinema e suas dinâmicas de tempo, a passagem dos seus atos e cenas, sua duração. Esse ato de pôr-se na nuance entre diferentes durações e experimentar esse cromatismo permitirá novas experiências:[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]“[…] É que a experiência humana é prisioneira de círculos, todos os incontáveis círculos que a inteligência impõe ao pensamento fazendo com que a espécie humana fique girando sobre si mesma. O homem está literalmente circundado pela sua inteligência. Ora, se há uma coisa que Bergson não deixou de combater, foram esses círculos, precisamente porque eles nos colocam na impossibilidade de efetuar os saltos necessários para mudar de nível de realidade. Pensar, para Bergson, é sempre pular para fora de um círculo onde se fechou a experiência […] (LAPOUJADE, p. 95, 2013)”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Referências bibliográficas:

LAPOUJADE, David. Potências do tempo. São Paulo: N-1 Edições, 2013.

DELEUZE, Gilles. Bergsonismo. São Paulo: Editora 34, 1999.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]